2025.10.07

カツオ溜め釣り漁伝来350年③

「カツオがつないだ縁 和歌山県新宮市訪問同行記⑤」を掲載いたします。(三陸新報より)

ケンケン漁で獲れた「もちガツオ」。普段食べられない時期のカツオの味が伝わって来る記事です。

また、年々増えている様々な災害についても常日頃念頭においておかなければならないと痛感します。(柳田)

訪問団の宿泊先は新宮市中心部のビジネスホテル。滞在2日目の夜、ホテル近くの居酒屋「阿呍(あうん)」で、気仙沼のメンバーによるささやかな食事会が開かれた。

メニュー表を見ると、カツオの「刺し身」と「タタキ」の文字。この日は、ちょうど、午前中に三輪崎漁港で「ケンケン(引き縄)漁」によるカツオの水揚げを視察していただけに、そろって注文した。

「朝取れ」とあって、鮮度が良いのはもちろんだが、驚いたのは食感。つきたての餅のように、身が「モチモチ」としていて弾力があった。「3月に、こんなカツオが食べられるなんて、気仙沼では考えられない」。メンバーも、そのおいしさに感嘆していた。

「こっちのカツオは、時期的にも、身に脂がないのが大前提。水揚げされる数量も少ない分、『もちガツオ』として、質や鮮度にはこだわって提供している」と話すのは、店主の日浦輝男さん(60)。

日浦さんによると、、新宮市内では、カツオは刺身やたたきで食べるのが一般的。同じく「ケンケン漁」が盛んな近隣の串本町では、茶漬けの文化もある。身を少し寝かせておくと、より甘みが増すのも特徴という。

台風被害で支援に奔走の店主

自分たちが気仙沼から来たことを伝えると、日浦さんは「東日本大震災の夜、テレビで見た火の海と化した気仙沼の映像が今でも忘れられない」と口にした。

新宮市は大きな被害がなかったこともあり、3月11日夜も通常通り店を開けた。そこに1人の男性客が来店。出張で新宮市に来ていたという男性は、店内のテレビで被災地を襲った津波の映像を見ながら、「自分の家が、もう駄目かもしれない」とつぶやいた。「その方の自宅は、宮城の沿岸部だったそうです。その時は何も言葉をかけてあげることができなかった。それ以来、お会いしていませんが、今どうしているのか」と思いを寄せる。

新宮市も災害とは無縁ではない。震災から半年後の2011年9月、紀伊半島を襲った台風の水害で、家屋被害が約3千棟に上った。日浦さんの店は幸い被災を免れたが、1ヵ月間休業を余儀なくされた。

日浦さんは、自ら避難所等での炊き出しを買って出たほか、ボランティアの受け入れに奔走。非常時の支え合いの大切さを身をもって経験した。あれから14年近くになるが、「年月が経過し、市民の間で災害への危機意識が薄れてきている」と風化を懸念。南海トラフ巨大地震が想定される中、「今一度、避難対策などを皆で考えるべきだ」と訴える。

震災を経験した1人として、当時の教訓を新宮の人たちにも何か伝えることができないか-。そんな思いを強くした。(三浦一樹)

「カツオがつないだ縁 和歌山県新宮市訪問同行記⑥」を掲載いたします。(三陸新報より)

去る7月20日に開催されました「カツオ溜め釣り漁伝来350年記念シンポジウム」では、オープニングの唐桑町崎浜大漁唄込保存会の皆様による迫力ある唄い込みに始まり、気仙沼と紀州にまつわる歴史や文化など様々なお話を聴くことができました。(柳田)

3月24日午前、訪問団一行は新宮市役所を表敬訪問し、田岡実千年市長と懇談。7月に気仙沼市を会場に開催する「カツオため釣り漁伝来350年」に合わせたシンポジウムなど、記念事業への協力を要請した。

「気仙沼は昨年、生鮮カツオの水揚げ28年連続日本一を達成した。カツオが今日まで主要魚種であるのも、350年前に三輪崎から溜め釣りを教わり、歴史をつないできたからだ」と赤川郁夫副市長。「カツオの食文化などを伝えるプロモーションを、ぜひ新宮市と一緒にやっていきたい」と連携を求めた。

伝来350年に合わせて、気仙沼市内で計画されている記念事業は現時点で32事業に上る。メインのシンポジウムは7月20日に気仙沼中央公民館で開催。新宮市の関係者も招き、唐桑・鮪立に溜め釣り漁が伝えられた背景、古くからつながりがあった東北と熊野信仰との関係など、歴史や文化を紐解く内容だ。

年間を通して行われる記念事業では、伝来の歴史を次世代に継承する日本昔話協会によるアニメやカツオ漁の動画制作、JRや旅行会社、宿泊施設と連携した旅行、宿泊商品の販売、新宮市との市民レベルでの交流ツアー、両市合同の物産展も計画。気仙沼市内の飲食店や小売店などによるカツオの記念メニュー、商品の開発など内容は多岐にわたる。

これらの説明を受けた。田岡市長は「すごいボリューム。われわれも、できる事は何でも協力する」と快諾。「7月、気仙沼に訪問できるのを楽しみにしています」と語り、2018年10月に気仙沼市と締結した「歴史文化産業交流都市協定」に基づく両市の交流発展に大きな期待感を示した。

名取市は、児童生徒が相互訪問

新宮市では、気仙沼市以外にも岩手県一関市と友好都市、名取市とは姉妹都市提携を結んでいる。一関市は、1300年前の718 (養老2)年に熊野神が唐桑・鮪立を経由して室根山に勧請(分霊)された。歴史を踏まえて2021年7月に、名取市も平安時代から老女が熊野三山を信仰し、名取熊野三社の勧請につながった縁で、0 8年10月にそれぞれ締結している。

新宮市商工観光課などによると、名取市とは市民レベルでの交流が活発で、両市の児童生徒が夏休みなどに相互訪問し、それぞれの地域の歴史や文化、防災などを学ぶ交流事業を展開。市民も、両市の郷土料理などを学ぶ交流会を開催しているという。

気仙沼市でも、カツオの溜め釣り漁が伝えられた唐桑町を中心に長年、関係者が新宮市側と交流を続けてきたが、全市的な広がりはこれからだ。

気仙沼から世界遺産の熊野三山、カツオ溜め釣り漁発祥地の三輪崎を巡るツアー、新宮市民にも気仙沼でカツオの水揚げを見学してもらったり、唐桑から室根山までの勧請ルートを巡ってもらうような企画があってもいい。市民同士の交流は、互いの町を知ることや出会いから始まる。「伝来350年」が、その機運を高めるきっかけになってほしい。(三浦一樹)

「カツオがつないだ縁 和歌山県新宮市訪問同行記⑦」を掲載いたします。(三陸新報より)

当時先見の明があった古舘の鈴木勘右衛門と仙台藩、紀州藩の良好な関係のお陰でカツオ溜め釣り漁が広まったというのは非常に興味深いお話です。(柳田)

3月25日朝、気仙沼市の訪問団一行は全日程を終え、帰路に就いたが、もう1日、新宮市内に残って取材を続けた。会うことを約束していた方に向かった。

熊野川沿いにある市の文化複合施設「丹鶴(たんかく)ホール」。施設内に熊野の歴史、自然をパネルや映像で紹介するコーナーがあり、熊野信仰に関する調査研究や情報発信の拠点となっている。

ホールに到着後、新宮市教育委員会の元学芸員で、現在は国際熊野学会代表委員の山本殖生さん(76)とお会いした。山本さんは、7月に気仙沼市で開催される「カツオ溜め釣り漁伝来350年」を記念したシンポジウムで基調講演をする講師の1人だ。

「熊野神は、『最果ての守り神』『辺境の神』として、古来より東北の人たちに崇敬されていた」。40年以上、熊野信仰を研究している山本さんは、全国に4776社ある熊野ゆかりの神社のうち、4分の1が東北地方にあることを指摘した上で、「古くから海上交通が盛んで、港、港に伝播していったと言う側面もあるのではないか」と推測。室根神社への勧請(分霊)など、熊野信仰の存在が、その後のカツオ溜め釣り漁伝来につながったーとの見方を示す。

仙台藩と良好な関係も影響か

350年前の1675 (延宝3)年、唐桑村鮪立(当時)に、紀州三輪崎からカツオの溜め釣り漁が伝えられた際、当初、地元漁師の一部からは反対の声が上がった。古館、鈴木家の古文書には「食料の少ない村に数十人の他国者が入り込んでしまっては、食料事情がますます悪化する。取り締まって早く退散させてほしい」などと漁民が訴える様子が記録として残っている。

仙台藩の役人にまで訴えを起こす事態に発展したが、その際、カツオ漁師たちを迎え入れた古館の鈴木勘右衛門は「自分が呼び寄せた紀州のカツオ釣り船は、村の恩恵に損害を与えるものではない。この最良の漁法で漁獲高を増やすことが村のためになる」などと嘆願。藩や漁師を粘り強く説得し、同意を得た結果、唐桑ではこの技術を取得したことで、大量のカツオ漁獲、水揚げが可能となり、その後の地域の繁栄につながったと伝えられる。

山本さんは、この点についても、当時の時代背景として、仙台藩と、徳川御三家である紀州藩が、政治的につながりがあり、良好な関係を築いていたことが、仙台藩の受け入れ同意にもつながったのではないかーとみている。

「カツオ溜め釣り漁の伝来は、東日本における熊野信仰と、漁民との関わりを解明する上で大変貴重な事例だ」と山本さん。「両市の市民にもぜひ関心を持っていただくことが、研究を深めていくためには必要」と助言する。(三浦一樹)

「カツオがつないだ縁 和歌山県新宮市訪問同行記⑧」を掲載いたします。(三陸新報より)

8回シリーズの「カツオがつないだ縁」を通して、いつか私も新宮市を訪れてみたいという思いが強くなりましたし、よりたくさんの方にカツオ溜め釣り漁伝来の歴史を知っていただけたら嬉しく思います。(柳田)

新宮市は、世界遺産の神社などが日常の風景に溶け込むように、街中の至るところに存在する。気仙沼の訪問団は滞在中、現地の方々の案内で市内の観光名所を巡ったが、印象に残った場所の1つが神倉神社だった。

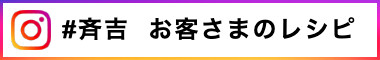

権現山(標高253メートル)の中腹に位置する神倉神社。熊野三山(熊野速玉大社、本宮大社、那智大社)に祭られている神々が最初に降臨した聖地とされている。ご神体の巨岩「ゴトビキ岩」にたどり着くには、迫り来るような急勾配の石段(538段)を上らなければならない。

「この石段は鎌倉時代、源頼朝が寄進したものとされています」。長年、気仙沼との交流事業に携わり、同神社で案内役を務めた新宮市元経済観光部長の鈴木俊朗さん(70)が教えてくれた。

麓に置いてある杖を手に、一段一段上っていくのだが、予想以上の急峻な石段に、参拝した気仙沼のメンバーも驚いた様子。古くから、修験者たちの修行場になっていたというのも、うなずける。

息を切らしながら、30分ほどかけて上り切ると、崖にせり出すような巨大な「ゴトビキ岩」が目に飛び込んできた。その迫力に圧倒されるとともに、「神様が降臨した」という言い伝えも、何となく分かるような厳かな雰囲気が漂っていた。

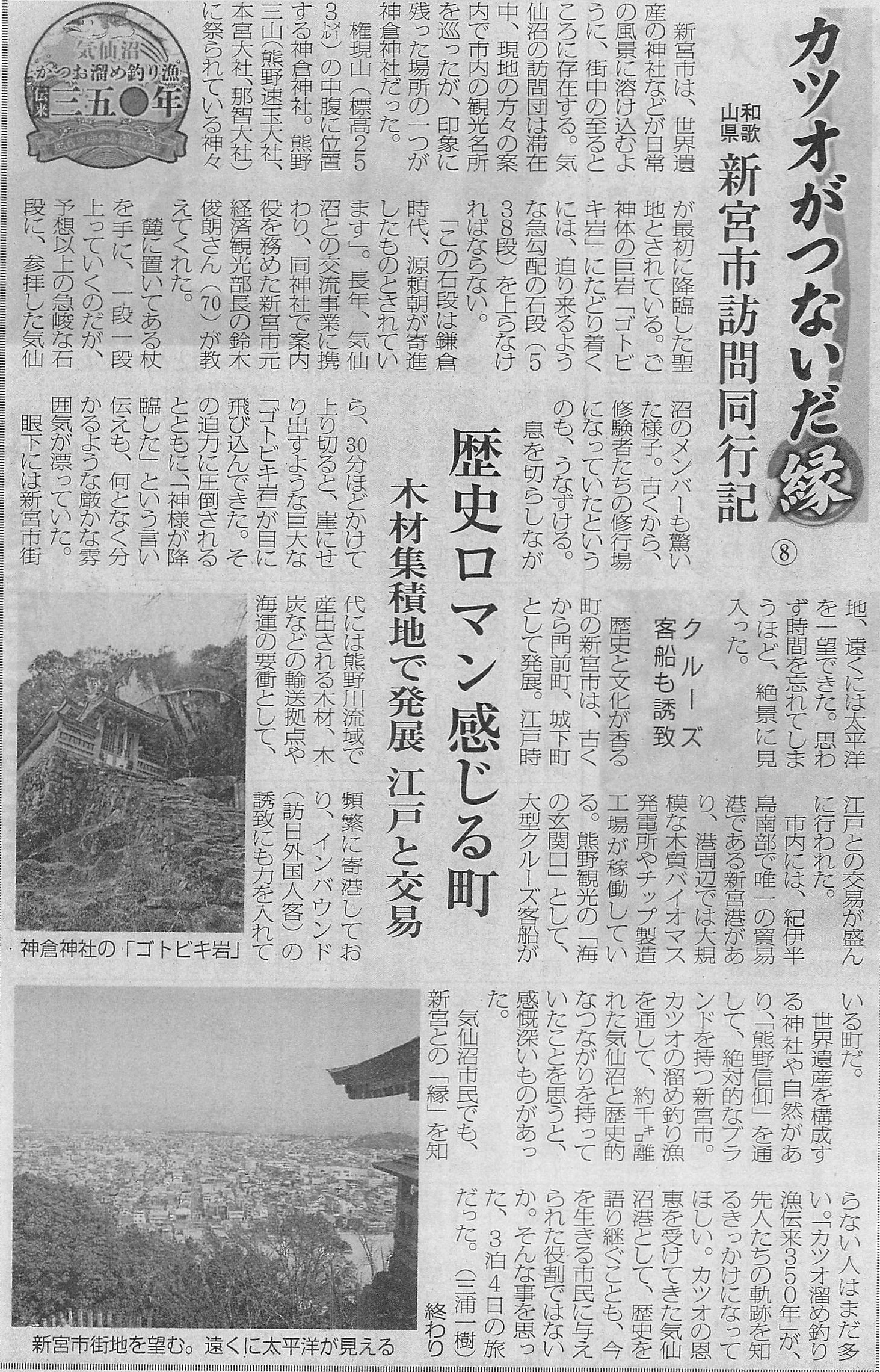

眼下には新宮市街地、遠くには太平洋を一望できた。思わず時間を忘れてしまうほど、絶景に見入った。

クルーズ客船も誘致

歴史と文化が香る町の新宮市は、古くから門前町、城下町として発展。江戸時代には熊野川流域で産出される木材、木炭などの輸送拠点や海運の要衝として、江戸との交易が盛んに行われた。

市内には、紀伊半島南部で唯一の貿易港である新宮港があり、港周辺では大規模な木質バイオマス発電所やチップ製造工場が稼働している。熊野観光の「海の玄関口」として、大型クルーズ客船が頻繁に寄港しており、インバウンド(訪日外国人客)の誘致にも力を入れている町だ。

世界遺産を構成する神社や自然があり、「熊野信仰」を通して、絶対的なブランドを持つ新宮市。カツオ溜め釣り漁を通して、約千キロ離れた気仙沼と歴史的なつながりを持っていたことを思うと、感慨深いものがあった。

気仙沼市民でも神宮との「縁」を知らない人はまだ多い。「カツオ溜め釣り漁伝来350年」が、先人たちの軌跡を知るきっかけになってほしい。カツオの恩恵を受けてきた気仙沼港として、歴史を語り継ぐことも、今を生きる市民に与えられた役割ではないか。そんなことを思った、3泊4日の旅だった。(三浦一樹 )終わり。

創業大正10年。気仙沼から「美味しい食卓 豊かな暮らし」をお届けします。

創業大正10年。気仙沼から「美味しい食卓 豊かな暮らし」をお届けします。